[AD] 運営維持のため、一部広告リンクを設置する場合がございます(詳細)

FXで勝ち続けるためには、感覚や一般的なテクニカル分析だけでは不十分です。

そこで注目されているのが「スマートマネーコンセプト(SMC)」と呼ばれる分析手法になります。

これは、機関投資家や大口トレーダーといったスマートマネーの資金の流れを読み取り、その動きに沿って売買する手法です。

本記事では、SMCの基本から重要用語、分析手順、実践事例までをわかりやすく解説します。

目次

FXにおけるスマートマネーコンセプト(SMC)とは?

スマートマネーコンセプト(SMC)とは、FX市場で大口投資家や機関投資家といった「スマートマネー」の動きを分析し、その流れに沿って取引する考え方です。

従来のインジケーター中心の分析ではなく、価格変動の背景にある資金移動や注文の偏りに注目します。

これにより、相場の裏側を読み取り、精度の高いエントリーや利確が可能になります。

スマートマネーの意味とFX市場での重要性

「スマートマネー」とは、市場に大きな影響を与える資金を動かす主体を指します。

代表的なのは銀行・ヘッジファンド・政府系金融機関などの大口投資家で、彼らは資金力と情報力を持ち、市場の重要な価格帯で注文を仕掛けることで相場の方向性を左右します。

FXトレーダーがこの動きを無視すると、急な価格変動やダマしに巻き込まれる可能性が高くなります。

コンセプトの基本原理

SMCは、大口が利益を得るために意図的に価格を動かし、流動性(Liquidity)を確保する行動を前提にしています。

例えば、意図的に損切り注文の集まる水準を突破して逆方向に動く「ストップ狩り」もその一例です。

これらの動きを把握できれば、個人トレーダーもプロの仕掛けに便乗しやすくなります。

ストップ狩りの原因と対策まとめ!ストップ狩りを狙う大口の心理とは?

ストップ狩りの原因と対策まとめ!ストップ狩りを狙う大口の心理とは? 従来のFXテクニカル分析との違い

従来のテクニカル分析では、移動平均線やMACDなどのインジケーターを用いますが、SMCは価格と出来高、チャートパターンの形成過程を直接読み取ります。

そのため、「なぜその価格まで動いたのか」という理由を理解しやすく、シンプルなチャートでも分析可能です。

これは、過剰なインジケーター依存から脱却したいトレーダーにも適しています。

スマートマネーコンセプトで最重要となる「マーケットストラクチャー」

スマートマネーコンセプト(SMC)では、インジケーターよりも「今の相場がどんな構造になっているか」を読むことが何より重要になります。

その土台になるのがマーケットストラクチャー(市場構造)です。

高値・安値の更新状況からトレンドの向きを判断し、どこで構造が変化したのかを見極めることで、スマートマネーがどの方向にポジションを傾けているかを推測していきます。

高値・安値とトレンド構造の把握

マーケットストラクチャーの基本は、「高値(High)」「安値(Low)」の並び方を追いかけることです。

- 高値と安値が切り上がっている

- 上昇トレンド ・高値と安値が切り下がっている

- 下降トレンド ・高値・安値の更新がはっきりしない

- レンジ相場

というように、ローソク足の山と谷がどのようにつながっているかを確認します。

SMCでは、単にトレンド方向を当てるだけでなく、「今は構造が継続している局面なのか」「そろそろ構造が変わりそうな転換点なのか」を重視します。

例えば、上昇トレンド中に直近安値の更新が何度も止められているなら、まだ買い優勢です。一方で、明確に安値を割り込む動きが出れば、構造が崩れ始めたサインとなります。

このように高値・安値の位置関係を整理することで、注文ブロックや流動性プールを見る前段階を捉えていきます。

BOS(Break of Structure)とCHoCHの見方

マーケットストラクチャーで特に重要なのが、BOS(Break of Structure)とCHoCH(Change of Character)という考え方です。

BOSは「それまでのトレンド構造を形作っていた高値・安値を、ローソク足が明確に抜けた瞬間」を指します。

例えば、下降トレンドで安値を切り下げている最中に、直近の戻り高値を上抜けた場合、その上抜けは「BOS(下落構造の崩れ)」となり、買い優勢へ移行する可能性が高まります。

一方、CHoCHは「相場のキャラクターが変わった最初の兆し」として使われる概念です。

まだ大きなトレンド転換とまでは言えなくても、押し安値・戻り高値の更新が止まり、逆方向へのブレイクが出始めたポイントをCHoCHと捉えます。

SMCでは、「CHoCHで変化の兆しを察知」⇒「その後のBOSで構造の確定を確認」という流れで相場の転換を判断するケースが多いです。

単に「抜けた/抜けない」ではなく、「どの高値・安値を基準にBOSやCHoCHとみなすか」を自分のルールとして明確にしておくと、スマートマネーの流れを一貫した基準で追いやすくなるでしょう。

FXスマートマネーコンセプトの重要な概念と用語

スマートマネーコンセプト(SMC)を理解するには、まず基本用語を押さえることが欠かせません。

これらの概念はFX相場での大口の動きや、価格が転換するタイミングを見極める手がかりになります。

初心者のうちはやや難しく感じますが、用語の意味をチャートと照らし合わせながら覚えることで理解が深まるでしょう。

流動性(Liquidity)と流動性プール

流動性とは、「その価格帯でどれだけスムーズに売買が成立するか」を表す概念です。

FXでは、高値・安値付近や明確な節目に損切り注文・逆指値注文が多く集まり、そこが「流動性プール」になります。

スマートマネーは、この溜まった注文を狙って一気に約定させることでポジションを構築するため、流動性プールの位置を把握することが、急な値動きやダマしを避けるうえで重要になります。

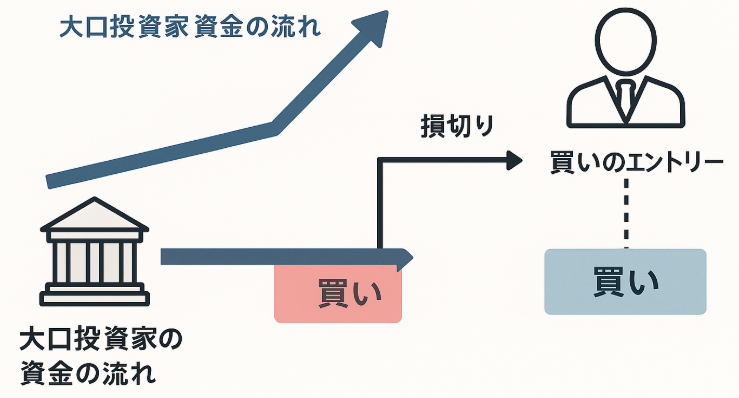

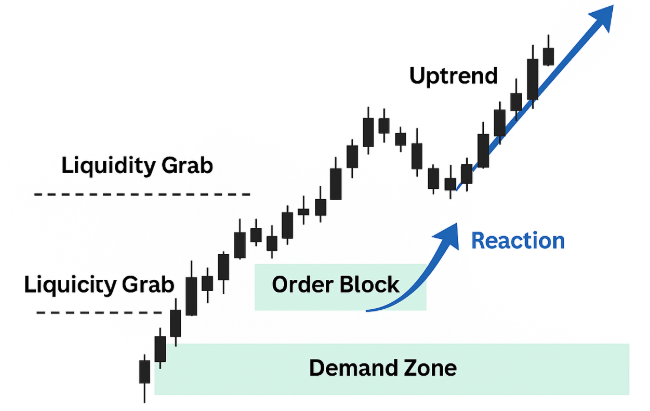

流動性狩り(Liquidity Grab)とストップ狩り

流動性狩りとは、流動性プールに溜まった損切り注文を一度刈り取ってから、元のトレンド方向へ戻っていく動きのことです。

いわゆる「ストップ狩り」と呼ばれる値動きも、この考え方に含まれます。たとえば、直近高値を一瞬だけ大きなローソク足で抜いたあと、すぐに反転して下落していくようなパターンです。

SMCでは、この抜けたのに伸びない動きを手がかりに、「スマートマネーが流動性だけ奪って反対方向へ動き出した」と解釈し、エントリーポイントの候補として注目します。

注文ブロック(Order Block)

注文ブロックは、大口投資家がまとまった数量で売買した痕跡が残っている価格帯を指します。

強い上昇の起点になった小さなレンジや、大きな下落前に一度だけつけた持ち合いなどが代表的です。

相場が後からそのゾーンへ戻ってきたとき、再び買い・売りが入りやすく、反発や一時的な停止が起こりがちです。

そのため、エントリーの候補ゾーンや損切りの裏側に置く価格帯として、SMCでは非常に重視されます。

流動性狩りやストップ狩りが起こった際にすぐ飛びついてエントリーするのではなく、注文ブロックの価格帯までチャートが戻ってきた段階でエントリーすることで、含み損を抱えにくくなるでしょう。

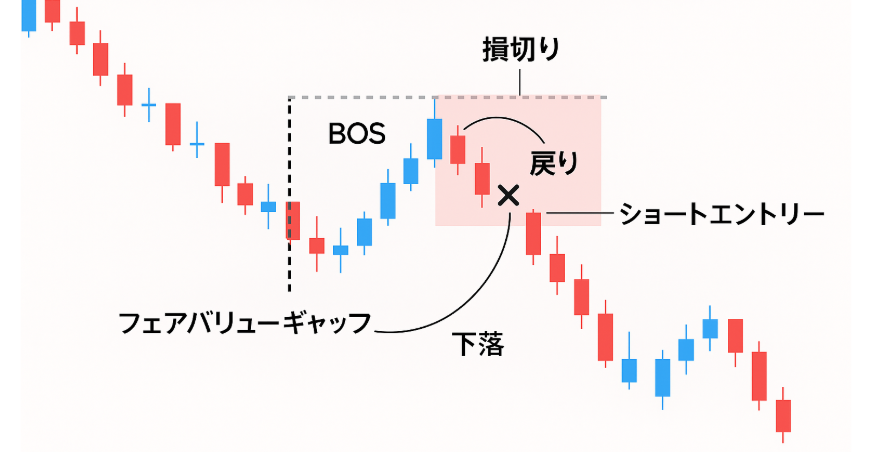

フェアバリューギャップ(FVG)

フェアバリューギャップ(FVG)とは、価格が急激に動いたことで、3本のローソク足の間に値が飛んだ空白のようなゾーンができる現象です。

これは「一時的に価格が行き過ぎた」「需給のバランスが崩れた」サインと捉えられます。

SMCでは、このギャップは将来的に公正な価格帯へ戻る動きの中で、埋められやすいとされるため、押し目・戻り目の候補や利確ポイントの目安として活用されます。

ブレーカー構造(Breaker Structure)とBOSの位置づけ

BOS(Break of Structure)は、これまでの重要な高値・安値を明確に抜けて、市場構造が変化したことを示すサインです。

一方、ブレーカー構造は、かつて強く意識されていた注文ブロックを逆方向に抜け、そのゾーンが新たなサポレジに反転して機能し始めるパターンを指します。

BOSやブレーカー構造は、マーケットストラクチャーの理解が前提になりますが、「どこでトレンドが本格的に切り替わったか」「どのゾーンが裏返って効き始めたか」を判断するうえで、SMCの中核となる概念です。

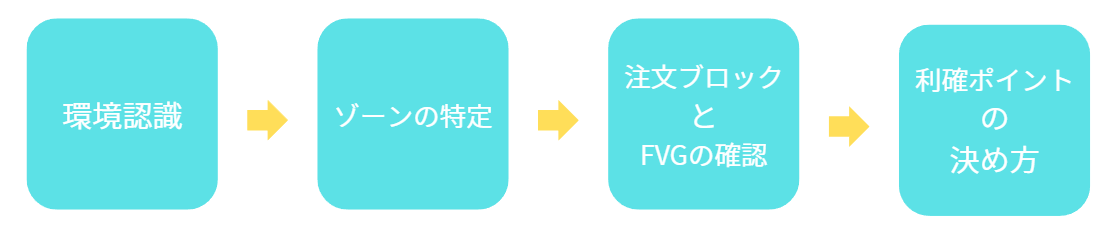

FXでのスマートマネーコンセプト分析手順

スマートマネーコンセプト(SMC)は、単なる用語理解だけでは効果を発揮しません。

そこで本節では、初心者でも取り入れやすい「5ステップ」の分析手順を紹介します。

環境認識(時間足の選び方)

まずは上位時間足(4時間足や日足)で大きなトレンド方向を確認しましょう。

大口の資金は短期的な値動きよりも大きな流れに沿って動くことが多いため、環境認識を誤ると逆張りになりやすいです。

短期足の分析は、この大枠の方向性に沿って行うのが基本となります。

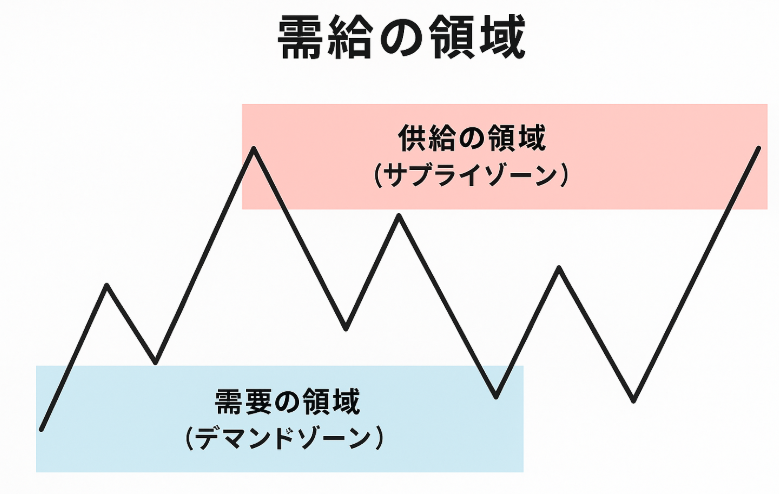

流動性ゾーンの特定

チャート上で、損切り注文や逆指値が集まりやすい価格帯(直近高値・安値付近)を探します。

これらは大口が一時的に価格を動かして狙う「流動性プール」になりやすく、突破や反発のシグナルになります。

注文ブロックとFVGの確認

環境認識と流動性ゾーンを把握したら、注文ブロックやフェアバリューギャップを探します。

これらはエントリーや利確の有力な候補となり、大口のポジション構築や決済の痕跡を見つけることができます。

エントリーと損切り設定

エントリーは、注文ブロックやFVG付近での反発やブレイクを確認してから行います。

損切りは直近の流動性ゾーン外に置くことで、大口による一時的な逆行に耐えやすくなるでしょう。

リスクは1トレードあたり資金の1〜2%以内に抑えるのが目安です。

利確ポイントの決め方

利確は次の流動性プールや直近の高値・安値を基準に設定します。

SMCでは、価格が「流動性を取りに行く」動きを繰り返すことを前提とするため、到達後は反転の可能性も高まります。

機関投資家の注文(スマートマネー)が流入しやすい・しにくい時間帯

SMCでは、大口投資家の資金の流れに沿ったトレードをすることが何よりも重要です。

そのためには、スマートマネーが市場に入ってきやすいタイミングでトレードを行うことが効率的といえるでしょう。

スマートマネーが流入しやすい時間帯およびしにくい時間帯について、以下で解説します。

流入しやすい時間帯

スマートマネーが流入しやすい時間帯は、主に以下の4つの時間帯です。

- ロンドン市場オープン時:16時~17時(サマータイム時は15時~16時)

- ニューヨーク市場オープン時:22時~23時(サマータイム時は21時~22時)

- ニューヨークオプションカット時刻:24時(サマータイム時は23時)

- ロンドンフィキシング:25時(サマータイム時は24時)

これらの時間帯やタイミングは流動性が薄くなりやすく、狙った値幅が取りにくいことがあるため、スマートマネーによる目立ったチャートの動きが見られやすくなります。

流入しにくい時間帯

反対にスマートマネーが流入しにくい時間帯やタイミングは、主に以下が挙げられます。

- オセアニア~アジア時間全般

- アメリカの祝日

- クリスマス・年末年始休暇

- FOMCや雇用統計といった重要指標・イベントの発表直前

これらの時間帯やタイミングではスマートマネーの流入が少なくレンジ相場になりやすいので、無理にトレードをせずに様子見に徹するのが賢明でしょう。

FXスマートマネーコンセプトの実践トレード事例

ここでは、スマートマネーコンセプト(SMC)の考え方を活用した具体的なFXトレード事例を2パターン紹介します。

下降トレンドでの戻り売り事例

4時間足で下降トレンドを確認後、1時間足でBOS(Break of Structure)を見つけていきましょう。

戻りの中でFVG(フェアバリューギャップ)を形成したポイントを特定し、その価格帯に到達後に反発サインを確認してショートエントリー。

損切りはFVG上限の少し外に置き、利確は直近安値付近を目安にします。

なお、上昇トレンドにおいては逆のパターンが適用できます。

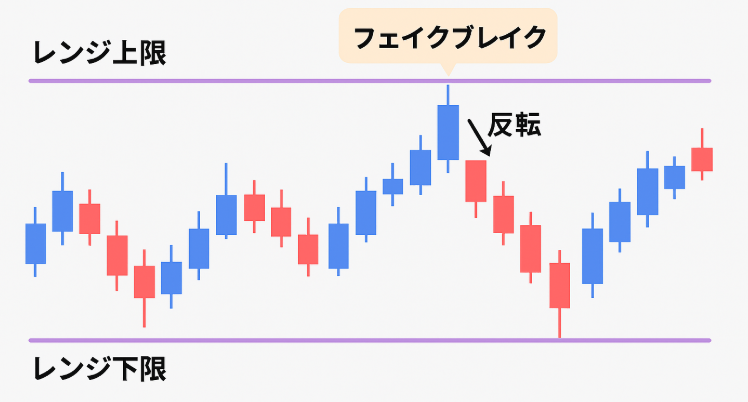

レンジ相場でのダマし回避

日足で方向感のないレンジ相場では、特に注意が必要です。

レンジ上限付近に流動性プールを見つけたため、上抜けを狙う動きに見せかけた「フェイクブレイク」にだまされる可能性があります。

フェイクブレイクですぐに決済しないよう、レンジの上限を1つに絞るのではなく、「第1層」「第2層」「第3層」と段階的に捉えていくと良いでしょう。

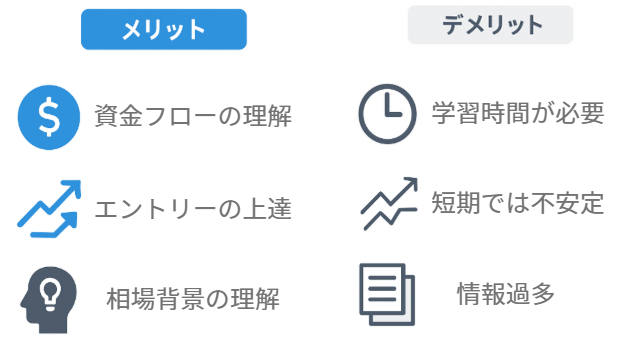

FXでスマートマネーコンセプトを使うメリット・デメリット

スマートマネーコンセプト(SMC)は、相場の裏側を読む強力な武器になりますが、万能ではありません。

FXで活用する際には、メリットとデメリットの両面を理解し、自分のトレードスタイルに合うかを見極めることが重要です。

ここでは、その特徴を整理します。

スマートマネーコンセプトのメリット

- プロの資金の流れを意識できる

→大口の動きに合わせやすくなり、ダマしを回避する可能性が高まる。 - 根拠あるエントリーが可能

→単なる感覚ではなく、流動性や注文ブロックといった明確な根拠に基づける。 - 相場の背景理解が深まる

→価格が動く理由や目的を考える習慣が身につく。

スマートマネーコンセプトのデメリット

- 習得に時間がかかる

→概念や用語が多く、実践で活かすには検証と経験が必要。 - 短期的には勝率が安定しにくい

→分析は正しくても、ランダムな値動きで損切りになることがある。 - 情報過多になりやすい

→複数の概念を同時に意識しすぎて、判断が遅れる可能性がある。

向いている人・向かない人

スマートマネーコンセプトが向いている人・向かない人の特徴としては、以下のようなことが挙げられます。

- 向いている人:検証や記録を継続できる人、理論を体系的に学ぶのが好きな人。

- 向かない人:即効性を求める人、感覚的に売買したい人、学習に時間を割けない人。

SMCではかなり多くの情報を時間をかけて検証して、トレードに活かす必要があります。

そのため、そういった行為を無理なく行える人にはとても向いていますが、苦手な人だとすぐ脱落してしまうでしょう。

また、「検証」というフェーズに時間をかける必要があるため、すぐに稼げるようになるわけでもありません。

「すぐにFXで勝てるようになりたい!」「検証や学習に時間をかけられない」といった人は、別の手法を検討するのが賢明です。

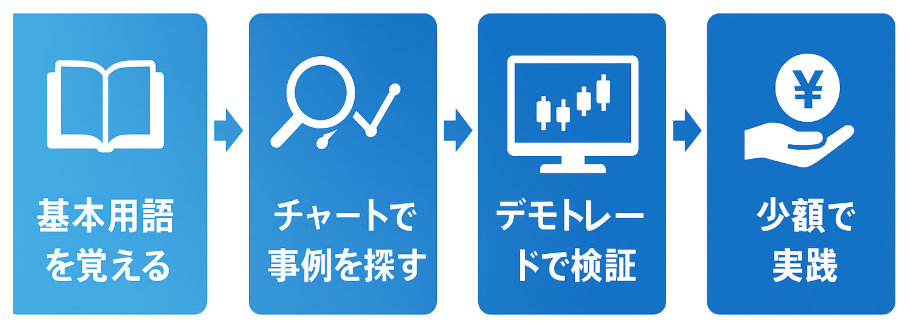

FXスマートマネーコンセプトの学習ステップ

スマートマネーコンセプト(SMC)は、一見むずかしそうに見えますが、「用語→構造→検証→実践」の順番で進めていけば、初心者でも少しずつ身につけていけます。

いきなりリアルトレードで試すのではなく、チャートの観察と検証を積み重ねることで、「大口が狙いそうな場所」を自分の目で見抜けるようにしていきましょう。

Step1:基礎用語と考え方を押さえる

最初のステップは、SMCでよく出てくる用語の意味をざっくり理解することです。

- 流動性・流動性プール

- 流動性狩り(Liquidity Grab)

- 注文ブロック(Order Block)

- フェアバリューギャップ(FVG)

- BOS・CHoCH」

これらの用語を、「どんな値動きのときに使う言葉なのか」というイメージとセットで覚えていきます。

この段階では完璧に定義を暗記する必要はなく、代表的なチャート画像や図解と一緒に眺めるだけでも十分です。

Step2:マーケットストラクチャーと流動性をチャートで確認する

次に、過去チャートを使って高値・安値の流れを追い、「どこでトレンドが続き、どこで構造が変わったか」をマーキングしていきます。

同時に、明確な高値・安値の上・下に損切り注文が溜まりやすい流動性プールを線で囲み、そのあとに流動性狩りが起きたかどうかをチェックします。

ここで大切なのは、インジケーターよりも「波の構造」「注文がたまりそうな場所」を優先して観察する姿勢です。

Step3:リプレイ機能・検証ソフトでバックテストする

ある程度パターンが見えてきたら、チャートツールのリプレイ機能や検証ソフトを使い、「右側が見えないチャート」でSMCを試してみます。

注文ブロックやFVGの位置を事前に描き込み、「そこまで価格が来たらどう動くか」をシミュレーションすることで、自分のシナリオがどの程度機能するのか、勝率・損益の傾向を客観的に把握できるでしょう。

SMC対応インジケーターを使っても構いませんが、あくまで補助輪として使い、自分の目で構造を読めるようになることを目標にしましょう。

Step4:少額実践とトレードノートで検証を習慣化する

バックテストである程度の手応えを感じたら、最小ロットなどの少額でリアルトレードを始めます。

このときに重要なのがトレードノートです。エントリーした理由(どの流動性プールを狙ったのか、どの注文ブロックを基準にしたのか)、チャートのスクリーンショット、トレード中の感情や迷いをセットで記録します。

あとから見返すことで、「勝てたパターン」「負けが続くパターン」「メンタルでブレやすい状況」が見えてきて、SMCのどの部分が自分にとって武器になるのかがはっきりしてくるでしょう。

このように、スマートマネーコンセプトは一気にマスターしようとせず、少しずつ見るポイントを増やしていくことで、自分なりの再現性あるルールへと洗練させていくことが大切です。

まとめ|FXスマートマネーコンセプトで相場の裏側を読む力を身につけよう

本記事では、以下のポイントを解説しました。

- スマートマネーの意味と、FX市場での重要性

- 流動性プール・注文ブロック・BOS・FVGなどの主要用語

- 環境認識から利確までの分析手順

- 上昇・下降・レンジ相場での具体的事例

- メリットとデメリット、向いているトレーダー像

- 効果的な学習ステップとおすすめリソース

スマートマネーコンセプト(SMC)は、FX市場で大口投資家や機関投資家の動きを分析し、その流れに沿って取引する強力な手法です。

SMCは、感覚だけに頼らない「根拠あるトレード」を可能にしますが、習得には時間と検証が必要になるでしょう。

まずは一つの概念から始め、少額トレードで経験を積みながら理解を深めていくことが成功への近道です。