[AD] 運営維持のため、一部広告リンクを設置する場合がございます(詳細)

公務員でもFXはできるのか。「副業禁止規定があるから違法では?」と不安に感じる方は少なくありません。

確かに、公務員には国家公務員法や地方公務員法による制限があり、取引の仕方によっては規定違反や懲戒処分の対象になる場合があります。

一方で、ルールを守ればFX取引は可能です。

本記事では、公務員がFXを行う際に押さえておくべき法律や副業規定、バレる理由、安全に続けるためのポイントをわかりやすく解説します。

目次

公務員はFXをしてもいいのか?【結論と根拠】

副業禁止規定があるため不安に感じる方もいますが、実は一定の条件を守ればFXは可能です。

ただし、国家公務員法や地方公務員法に基づく制限があり、取引規模や方法によっては規定違反となる場合があります。

ここでは、その結論と根拠を整理します。

FXは副業規定に違反するのか?

結論として、少額で行う個人的な資産運用としてのFXは副業規定に違反しません。

副業とみなされるのは、営利企業の経営や反復継続的な労務提供を行う場合です。

例えば勤務時間中に取引を行ったり、年間数千回規模の売買をしていたりすると、営利活動と判断される恐れがあります。

国家公務員法・地方公務員法での位置づけ

両法では「営利企業等の従事制限」「信用失墜行為の禁止」などが定められており、公務員は原則として私企業の経営や継続的な営利活動が禁止されています。

FXは株式投資や投資信託と同様に資産運用と見なされることが多いですが、大規模かつ頻繁な取引は「事業性あり」と判断される可能性があるため注意が必要です。

実際の懲戒処分事例から見る判断基準

過去には、勤務時間中の取引や大規模な売買で副業と認定され、懲戒処分を受けた事例があります。

特に高頻度なトレードや第三者資金の運用はリスクが高く、規定違反と見なされやすいです。

事例を参考にしながら、自身の取引スタイルが副業に該当しないかを常に確認することが重要です。

公務員がFXを行う際に注意すべき法律・規則

公務員がFXを行う場合、単に利益が出るかどうかだけでなく、法律や勤務先の服務規程に抵触しないかを確認することが重要です。

特に「営利企業等の従事制限」「信用失墜行為の禁止」「勤務時間中の取引禁止」など、守らなければならないルールがあります。

ここでは、その主要なポイントを整理します。

営利企業等の従事制限との関係

国家公務員法第103条、地方公務員法第38条では、公務員が営利を目的とした企業の経営や役員就任、労務提供を行うことを制限しています。

FXは株式や不動産投資と同様、一般的には資産運用とされますが、大規模かつ継続的な取引は営利活動とみなされる可能性があります。

特に「取引量が給与収入に匹敵する」「生活費の大半をFXで賄っている」といった場合は注意が必要です。

勤務時間中の取引は厳禁

勤務中にスマホやパソコンでFX取引を行うことは、職務専念義務違反に該当します。

たとえ数分の短時間でも、職務とは関係のない私的活動である以上、規律違反として処分される可能性があります。

勤務時間外の取引はとくに問題ありませんが、勤務時間内に取引を行いたい場合はチャートを見る必要のない自動売買や予約注文を活用しましょう。

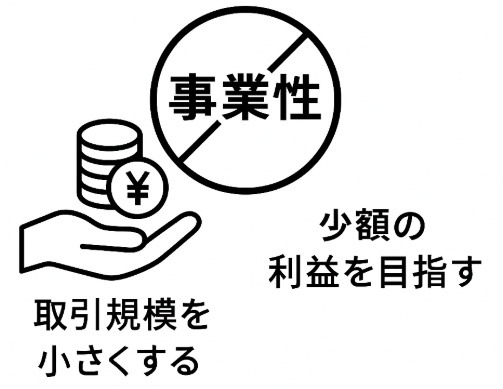

継続的な多額取引と「事業性」の判断基準

税務上や勤務先の規定において、FX取引が「事業」と認定されると、副業禁止規定の対象となります。

事業性の判断は明確ではありませんが、頻繁な売買や多額の資金を使った取引、他人資金の運用はリスクが高いです。

安全を期すなら、少額かつ低頻度で行うのが望ましいでしょう。

FXは職場にバレる?公務員でFXトレードがバレるケースと理由

公務員がFXを行う場合、特に気になるのが「勤務先にバレるのではないか」という点です。

実際、取引自体は合法でも、税金や勤務態度、情報の取り扱い方によっては上司や人事に知られることがあります。

ここでは、公務員のFX取引が発覚しやすい代表的なケースと、その理由を解説します。

住民税や確定申告からバレる仕組み

FXで年間20万円を超える利益が出た場合、確定申告が必要です。

その際、住民税の徴収方法に「給与天引き(特別徴収)」を選ぶと、勤務先の給与担当者に課税額の変動が伝わり、結果的に副収入の存在が推測される可能性があります。

バレたくない場合は、住民税を「自分で納付(普通徴収)」にする方法が有効です。

勤務中のアクセス履歴・取引端末の利用

職場のパソコンやネットワークを使ってFX口座にアクセスすれば、アクセスログから判明する可能性があります。

特に官公庁や自治体は通信履歴を厳しく管理しているため、職務端末での取引やログインは絶対に避けましょう。

家族や知人からの通報リスク

意外に多いのが、身近な人物からの情報提供です。

夫婦間や親族、友人との会話でうっかり取引のことを話してしまい、それが第三者を経由して職場に伝わるケースもあります。

FXを行う場合は、取引状況や利益額を安易に口外しないことが重要です。

公務員がFXを行うメリット

公務員の方は、「勤務先にバレるかもしれない」という気持ちを抱えながらFXを行っているかもしれませんが、FXにはそこまでのメリットがあるのでしょうか。

公務員がFXを行うメリットについて、解説します。

収入の柱を増やせる可能性がある

公務員は収入が安定している職業ではありますが、公務員の収入だけでは不安と感じる方も一定数いるでしょう。

収入を増やすためのひとつの手段に副業がありますが、公務員は副業を禁止されています。

FXは公務員の方でも行うことができるので、公務員としての収入以外に収入の柱を増やせる可能性のある、数少ない方法のひとつです。

ただし、FXを行ったからといって必ず収入が増えるわけではなく損失を生んでしまう可能性もあることは、念頭に置いておかなければなりません。

精神的に余裕のある運用を行いやすい

公務員は数多くある職業の中でも、トップクラスに「安定している」職業です。

FXで利益を出すための重要なポイントのひとつとして、「余裕を持って運用する」ことが挙げられますが、公務員の安定性は運用の余裕に大きく寄与するでしょう。

専業トレーダーのように収入をすべてFXから得なければならないわけではないですし、スキャルパーのように短期間で取引を繰り返さなければならないわけでもありません。

余裕を持った運用ができることが、公務員がFXを行うことの大きなメリットのひとつです。

視野を広げられる

公務員の仕事はよくも悪くも同じ業務の繰り返しなので、仕事をしながら視野を広げるのはなかなか難しいという特徴があります。

FXでの取引を始めると、世界情勢や経済ニュースを自然と確認するようになるので、視野が広がっていきやすいです。

視野が広がることが公務員としての仕事に直接的に影響を及ぼすわけではありませんが、将来のことを考える際により幅広い考え方ができるようになるかもしれません。

漠然と考えていた転職や独立といったものが、FXを経験したことによる視野の広がりによって、具体的な形を伴ってくることも十分考えられるでしょう。

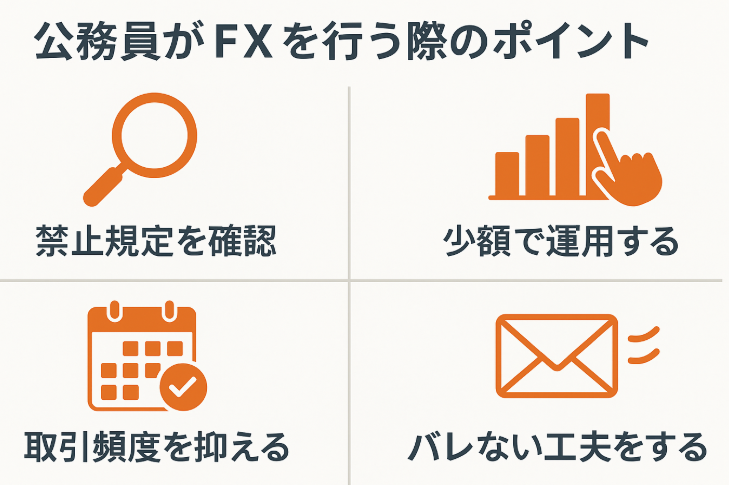

公務員が安全にFXをするためのルール作り

公務員がFXを続けるには、法的に問題のない範囲で運用スタイルを固めることが大切です。

特に「取引規模」「取引頻度」「取引時間」を適切に設定し、事業性や勤務態度に影響を与えないようにする必要があります。

ここでは、無理のない安全運用のための具体的なルール作りのポイントを紹介します。

少額からの運用で「事業性」を避ける

事業とみなされないためには、投資額や取引回数を抑えるのが効果的です。

例えば、給与収入に対して投資資金が極端に大きい場合や、利益額が給与と同等・それ以上になると、営利活動と判断されるリスクが高まります。

まずは少額で始め、無理のない範囲で運用することが安全です。

長期・低頻度取引を選ぶメリット

スキャルピングやデイトレードのような高頻度取引は、事業性の疑いがかかりやすく、勤務時間中の取引リスクも高くなります。

一方、スワップポイント狙いやスイングトレードのような長期・低頻度の取引は、時間的負担が少なく、安定運用につながります。

勤務時間外にのみ取引する工夫

勤務時間中に取引を行うと、職務専念義務違反になる可能性があります。

これを防ぐため、予約注文や自動売買ツールを利用し、エントリーや決済が勤務時間外に完結するように設定すると安心です。

税金と確定申告の基礎知識【公務員向け】

公務員がFXで利益を得た場合、法律上は他の職業と同じく納税義務が発生します。

特に確定申告や住民税の納付方法を誤ると、職場に副収入が知られる可能性が高まります。

ここでは、FXの税制や申告義務の有無、そして公務員ならではの注意点について整理します。

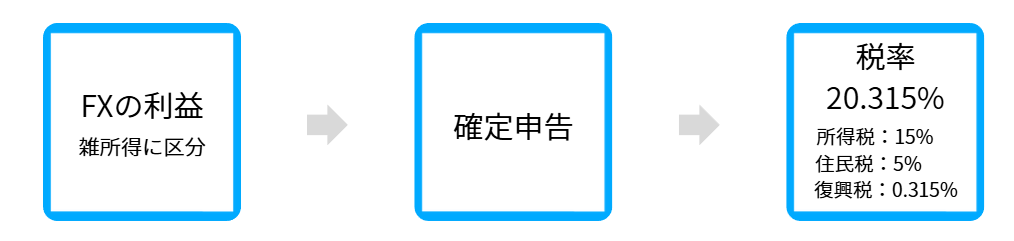

FXの利益は「雑所得」or「先物取引に係る雑所得等」

FXの利益は、店頭FXであれば「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税が適用されます。

税率は一律20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)で、株式や先物取引と同じ扱いです。

一方、海外FXなどは総合課税となり、税率が所得に応じて変動するため注意が必要です。

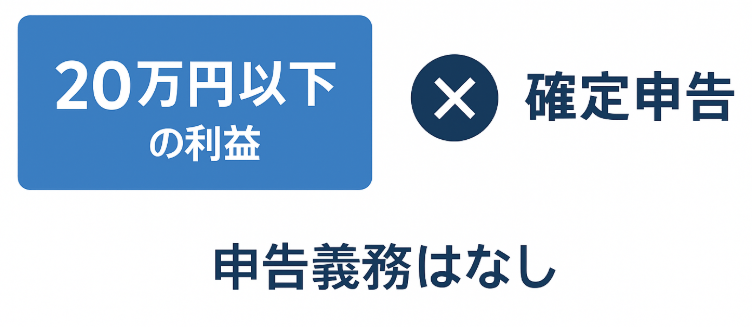

20万円以下の利益と申告義務の関係

給与所得がある場合、年間のFX利益が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要とされています。

一方で、20万円を超えると、利益全体に課税されるため注意が必要です。

例えば、年間利益が21万円であれば、そのうちの20%を税金として徴収されることになります。

つまり利益が20万円を少し超過する程度であれば、19万円あたりで留めておいた方が手残りは多くなるケースもあるということです。

副業禁止規定とのグレーゾーン対策

FX自体は合法な資産運用ですが、税務申告を怠ると脱税行為となり、結果的に信用失墜行為や懲戒処分につながることがあります。

特に住民税の徴収方法は「普通徴収(自分で納付)」を選び、職場経由で課税額が伝わらないようにするのが安全策です。

公務員の兼業規制緩和がFXに与える影響は?

公務員の兼業はこれまで厳しく規制されていましたが、2026年4月からその規制が緩和されます。

FXに興味がある、またはすでにFXを行っている公務員の方の中には、規制緩和が公務員のFXに与える影響が気になっている方もいるでしょう。

結論からお伝えしておくと、今回の規制緩和は公務員のFXに対してこれといった変化を及ぼしません。

そもそも公務員によるFXは事業性がなければOKという位置付けであり、今回の規制緩和でもその点に関する変更はありません。

そのため、公務員の方がFXを行う・継続することに関する環境はこれまでと変わらないので、本記事でお伝えしている点を踏まえて取り組むのがおすすめです。

まとめ:ルールを守れば公務員でもFXは可能

公務員がFXを行うことは、法律や規則を理解し、適切な範囲で取引をすれば可能です。

大切なのは以下の3点です。

- 勤務時間外のみ取引を行う

- 少額・低頻度の取引で事業性を避ける

- 税務申告を適切に行い、住民税は普通徴収を選択する

これらを守れば、規定違反や職場への発覚リスクを大幅に下げられます。

取引規模や時間、申告方法に注意すれば、職務への影響を最小限にしながら資産運用を続けられるでしょう。